|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

Urlaubsfahrt 2016: Ab in den Harz …

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dienstag, 13. SeptemberDer September ist für mich mein Urlaubsmonat. Nachdem ich

meiner Mutter anlässlich unserer letztjährigen Reise

nach Isernhagen versprochen hatte, sofern sie bis dahin mit ihren

77 Jahren noch „reisetauglich“ ist, einen Harzurlaub

zu planen, wurde dieser Plan nun in die Tat umgesetzt. Eine Gruppe

Schüler war, als wir den Festungsberg herunter fuhren, gerade

dabei ihren obligatorischen Kirchenbesuch zum Beginn des neuen

Schuljahres zu beenden und die Petri-Freitreppe hinunter in Richtung

MGF hinunter zu strömen, wir aber starteten in die Ferien!

Nun galt es noch ein paar Wurstsemmeln zum Frühstück

und als Brotzeit einzukaufen und dann konnte es los gehen. |

|

||

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal

auf dem Kyffhäuser |

|||

|

|||

Das Kyffhäuserdenkmal

mit der Barbarossahalle im Vordergrund |

|||

|

|||

Kaiser

Rotbart und das Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. |

|||

|

|

|

|

Von oben

ganz unscheinbar: Der tiefste Burgbrunnen der Welt |

Blick

in die Tiefe |

Der Barbarossaturm

der Oberburg

|

|

| Nun ging es weiter nach Westen;

über eine Treppe gelangt man über einen Steg, der im Schutz

des sogenannten „Barbarossaturms“ über einen in

den Felsen geschlagenen Graben zum Herz der Oberburg führt,

von dem noch umfangreiche Grundmauerreste zu sehen sind. Im Inneren

des Turmes befindet sich eine weitere Ausstellung, die ich jedoch

nicht besuchte, weil ich die Geduld meiner wartenden Mutter nicht

allzu sehr strapazieren wollte. So ging es wieder zurück in

Richtung Kaiser-Wihelm-Denkmal und durch das noch aus dem Mittelalter

stammenden „Erfurter Tor“ verließ ich den Bereich

der Oberburg und kehrte zurück zum Kassenhäuschen um den

Abstieg über die „Mittelburg“ zur „Unterburg“

der Reichsburg Kyffhausen anzutreten. Von der Mittelburg waren durch die üppige Vegetation nur einige hoch an einer Sandsteinklippe haftende Mauerreste über einer tief eingeschnittenen Schlucht sichtbar. Am Ende dieser Schlucht gelangt man über einen von einer Brücke überspannten Graben zum Zangentor der Unterburg, welches vom hohen Alter der Anlage zeugt. Dahinter erstreckt sich eine von einer fast runden Ringmauer umschlossene große Burganlage, von deren Innenausbau noch zahlreiche Grundmauern zeugen. Am besten erhalten ist die Ruine der romanischen Burgkapelle und der Stumpf eines großen, runden Bergfrieds. Ein zweites rundes Fundament südöstlich unterhalb des Kapellenchores habe ich zunächst ebenfalls als Turmfundament interpretiert; jedoch enthält dasselbe Reste von für mich auf den ersten Blick unerklärbarer Inneneinbauten. Sollte es sich um die Überreste einer Zisterne handeln? Sehr durstig kam ich nach etwa 2 Stunden wieder zurück auf den Parkplatz. Meine Mutter hatte sich die lange Wartezeit mit einem Eiskaffee versüßt, der im Vergleich mit der Limonade in der Oberburg ob seines Preises von 4,50 € ein wahres Schnäppchen gewesen ist. Von Kelbra aus ging es dann quer durch den Süd- und Unterharz nach Bad Suderode in unser Quartier im Kurhotel, das wir gegen 17.30 Uhr erreichten. Nach einer anderthalbstündigen Ruhepause holten wir dann unser Gepäck aufs Zimmer und gingen ins hauseigene Restaurant um etwas zu Abend zu essen. |

|

||

Das Zangentor

der Unteren Burg |

|||

|

|||

Die Kapelle der Unterburg |

|||

Mittwoch, 14. SeptemberUm halb Neun traf ich mich mit Mutter zum Frühstücksbuffet.

Wir hatten beide prima geschlafen. Dank der offenen Fenster konnten

wir die ganze Nacht über frische Harzluft atmen. Mutter hörte

des Nächtens von dem hinter dem Hotel ansteigenden bewaldeten

Berghang sogar Wildschweingrunzen. Das Frühstücksbuffet

in unserem Kurhotel ließ keine Wünsch offen, egal ob

Wurst, Käse, Marmelade, Müsli, frisches Obst, Säfte

oder Joghurt, alles war vorhanden. Besonders lecker fanden Mutter

und ich das am Buffet angebotene Rührei. |

|

|

Blick vom Abteigarten

auf den Schlossberg in Quedlinburg |

||

|

||

Im Finkenherd |

||

|

||

Schlossberg 9 |

||

|

||

Ansich des Schlosses

von der Wipertistrasse |

||

|

||

Blick zum Renaissance-Flügel

des Schlosses |

||

|

|

|

Der Terassengarten

des Schlosses |

Kapitell in der Stiftskirche |

Stiftskirche St. Servatius |

|

|

|

Blick in die Stiftskirche

St. Servatius |

Ornamentfries |

Blick in die Stiftskirche

St. Servatius |

| Gegenüber der Kasse zur Kirchenbesichtigung

befindet sich der Eingang zum Schlossmuseum. Den

Auftakt zum Rundgang durch das „Schloss“ – eigentlich

handelt es sich ja um die aus der mittelalterlichen Königsburg

hervorgegangenen Konventgebäude des kaiserlichen freien Damenstifts

Quedlinburg – bildet die Besichtigung der noch aus ottonischer

Zeit stammenden Gewölbe unter dem westlichen Schlossflügel.

Hier wird in der 2004 neu konzipierten Ausstellung „Auf den

Spuren der Ottonen“, sowohl die älteste Geschichte Quedlinburgs,

als auch deren Missbrauch in der Zeit des Nationalsozialismus thematisiert.

Daneben gibt es die im Obergeschoss des zwischen 1557 und 1559 im

Stil der Renaissance als Residenz der Äbtissin errichteten

Nordflügels eingerichteten Empfangs- und Gesellschaftsräume

zu erleben. Deren Raumschmuck und Interieurs stammen jedoch überwiegend

aus dem 18. Jahrhundert. Man betritt dieselben heute in der umgekehrten Reihenfolge, wie diese eigentlich vom Hofzeremoniell der Barockzeit vorgeschrieben wurde: Zuerst das Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kabinett der Neuen Abtei; diese sind im Empire-Stil gehalten. Es folgt das von der letzten Äbtissin Sophie Albertine Prinzessin von Schweden (1787-1803) im selben Stil prächtig ausgestaltete große Audienzzimmer. Von diesem kommt man in das auch als das „Dunkles Gemach“ bezeichnete Vorzimmer, das von seiner im dunklen Beige-Ton gehaltenen Damasttapete seinen Namen hat. Schließlich gelangt man in den barocken Blauen Saal, im dem eine Galerie von Portraits der von 1516 bis 1802 regierenden Äbtissinnen die Wände schmückt. Über eine Treppe gelangt man dann in einen Raum in der unteren Etage, in dem mehrere historische Kuriositäten zu sehen sind, wie etwa das Fragment einer aus dem frühen 14. Jahrhundert stammenden großen Windenarmbrust, einer sogenannten Balliste, oder der sogenannte „Raubgrafenkasten“. Dieser soll 1337 als Gefängnis für den Grafen Albrecht II. von Regenstein gedient haben, der im Zuge einer Fehde von den Quedlinburgern gefangen gesetzt worden war. Nun war es Zeit, den Schlossberg wieder zu verlassen, denn meine Mutter wartete schon wieder mehr als 2 Stunden auf mich. Unterhalb des Finkenherdes saß sie in einem Café, das mit Eis aus frischer Bauernmilch seine Kundschaft wirbt. Hier hatte sie sich von der Güte des dort angebotenen Eiskaffees überzeugt. Mir allerdings verging bei einem Blick in die Speisenkarte der mich schon länger quälende Durst: Selbst einfaches Mineralwasser war um einige Cent teurer als das billigste angebotene Bier! So ging ich denn zunächst einmal zum Auto, um mich aus dem Wasservorrat im Kofferraum zu bedienen; Mutter schickte ich einstweilen schon mal vor in die Hohe Straße, wo sie an der Abzweigung zur Blasiistraße auf mich wartete. Das war auch gut so, denn als nächstes Ziel hatte ich mir die Blasiikirche ausgesucht, die meine Mutter durch ihr schönes Interieur aus dem frühen 18. Jahrhundert und vor allem durch ihren mächtigen Kanzelaltar begeisterte. Von hier aus erreichten wir bald den Markt, wo gerade Wochenmarkt stattfand. Zwar duftete es hier verführerisch nach Bratwürsten und anderen Leckereien, doch hielt sich bei den hohen Temperaturen und in Anbetracht der noch vor mir liegenden Anstrengungen mein Hunger sehr in Grenzen. Ich nahm einen Schluck Wasser aus der Gerolsteinerflasche in meiner Tasche und fotografierte das Rathaus samt der mittelalterlichen Rolandsfigur. Dann machten Mutter und ich vom Angebot der Quedlinburger Bimmelbahn Gebrauch und ließen uns für moderate 6,- € eine Dreiviertelstunde lang kreuz und quer vorbei an den herrlichen Fachwerkbauten der Altstadt kutschieren. Der „Zugführer“ des holprigen Gefährts erläuterte die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und so kamen wir an Orte, an die uns unsere Füße an diesem Tag sicherlich nicht mehr getragen hätten. Zurück auf dem Markt, ging es durch den Hoken noch zum Marktkirchhof, wo wir der Marktkirche St. Benedikti einen Besuch abstatteten. Bei ihr handelt es sich um eine gotische dreischiffige Hallenkirche, die im 15. Jahrhundert unter der Einbeziehung romanischer Bauteile einer Vorgängerkirche entstanden ist. Auch diese Kirche besticht durch ihren kulissenhaft inszenierten barocken Hochaltar aus der Zeit um 1700. Allerdings gibt es in der Kalandkapelle und im südlichen Seitenschiff auch noch gotische Schnitzaltäre aus dem späten 15. Jahrhundert zu bewundern. Nun ging es durch die Wordgasse – vorbei am ältesten Fachwerkhaus Quedlinburgs – zurück zu unserem Auto. Da Mutter Lust auf griechisches Essen hatte, machten wir uns auf die Suche nach einem entsprechenden Lokal. In Thale – wir wollten die Suche schon fast aufgeben – machte uns ein Passant, den wir fragten, auf das Restaurant Athos aufmerksam, in dem wir hervorragend zu Abend aßen. |

|

|

Das Wohnzimmer in der

Neuen Abtei

|

||

|

||

Raubgrafenkasten und

Prügelbock |

||

|

||

St. Blasii |

||

|

||

|

|

|

Das Rathaus in Quedlinburg |

Der

Quedlinburger Roland |

Fachwerk in Quedlinburg |

|

|

|

Die Marktkirche St.

Benedikti |

Der Altar in St. Benedikti |

Die Kanzel in St. Benedikti |

Donnerstag 15. SeptemberHeute hatten wir uns einen Besuch auf dem Hexentanzplatz

hoch über dem Bodetal bei Thale vorgenommen. Das erste Ziel

des Tages war allerdings der in der Nachbarschaft von Bad Suderode

gelegene Ort Gernrode, wo ich unbedingt das Heilige

Grab in der Stiftskirche St. Cyriakus in Augenschein nehmen wollte.

Auch diese geht auf ein adeliges Damenstift zurück, das Gero,

der von König Otto I. in den Jahren von 939 bis 965 über

die slawischen Stämme in der Sächsischen Ostmark eingesetzte

Markgraf, gestiftet hatte. Er errichtete innerhalb seiner zum

Kloster umgewandelten Burg ab 959 eine Kirche, besser gesagt eine

kreuzförmige Basilika mit drei Apsiden. Sie überrascht

durch die Emporen über den Seitenschiffen, die sich durch

eine Serie gekuppelter Arkadenfenster zum Hauptschiff hin öffnen.

Es handelt sich um die älteste derartige Emporenanlage außerhalb

von Byzanz. Die unterwölbten Emporen in den Kreuzarmen wurden

allerdings erst im 2. Viertel des 12. Jahrhunderts unter Abtissin

Hedwig II. (1118 – ca. 1152) errichtet. Ähnlich des

Bamberger Doms verfügt auch die Cyriakuskirche seit dem 12.

Jahrhundert über einen Westchor der sich über einer

auf zierlichen romanischen Säulen errichteten Krypta erhebt.

Im Chor darüber ist die im byzantinischen Stil gestaltete

Orgel aufgestellt. Die Kuppel füllt ein großes, an

eine Ikone erinnerndes Fresko, welches den auferstandenen Christus

im Kreise seiner Jünger und einer Engelschar darstellt. Der

Ostchor erhebt sich über einer auf viereckigen Pfeilern ruhenden

vorromanischen Krypta, die als ältestes norddeutsches Beispiel

einer Hallenkrypta gilt. Auch hier ist die Apsis mit ikonenartiger

Malerei geschmückt. In ihr steht ein schlichter Altartisch,

der ebenso aus dem 19. Jahrhundert stammt, wie die das Kircheninnere

schmückenden Malereien, die Kanzel, die beiderseits der zum

Hochchor führenden Freitreppe angebrachten Ambonen und die

Orgel. Vor der Freitreppe – in der Mittelachse des Hauptschiffs

– befindet sich das Hochgrab des Stifters, des 965 verstorbenen

Markgrafen Gero, das allerdings erst eine Schöpfung aus dem

Jahr 1519 ist. |

|

|

Westwerk von St. Cyriakus |

||

|

||

Das Innere von St.

Cyriakus |

||

|

|

|

Die romanische

Emporenanlage |

Romanischer

Taufstein |

Vorromanische Hallenkrypta |

|

|

|

Die nördliche

Außenwand des Heiligen Grabes |

Die reichverzeierte

Westseite des Heiligen Grabes |

Blick

vom Kreuzgang aus in das Innere der Hauptkammer des Heiligen

Grabes |

| Die in der Stiftskirche Gernrode gesammelten

Eindrücke hatten Mutter und mich die Zeit vergessen lassen.

So war es schon fast Mittag, als wir uns nach Thale aufmachten,

wo heute – wie schon eingangs erwähnt – ein Besuch

des Hexentanzplatzes vorgesehen war. Wir verzichteten

auf eine Fahrt mit der Kabinenseilbahn und fuhren mit dem Auto auf

den Großparkplatz am Berg. Den Auftakt unserer Besichtigung

bildete eine Kutschfahrt durch das mit zahlreichen Freizeitattraktionen,

wie einem Tierpark, einer Minigolfanlage, der Walpurgishalle und

dem Erlebnismuseum „Harzeum“ gespickten Gelände

rund um den Hexentanzplatz. Danach ging es vorbei an Souvenierverkaufsläden

und Gastronomiebetrieben zum eigentlichen Hexentanzplatz, einer

ebenen, etwas zerklüfteten Felsebene am steil abfallenden Talrand.

Wir hatten herrliches Wetter und gute Sicht. Jenseits des tief eingeschnittenen Bodetals grüßte die Aussichtsplattform der Roßtrappe herüber, darüber spannte sich in blauer Ferne der Bogen des Brockens, dessen Gipfel an diesem Tag gerade einmal nicht von Wolken verhüllt war. Zu Mittag gab es eine Thüringer Bratwurst, deren Geschmack uns sehr an eine gebratene Weißwurst erinnerte. Nachdem sich Mutter um mich – ich hatte mich etwa eine halbe Stunde auf dem steinigen Hexentanzplatz selbstständig gemacht – große Sorgen gemacht hatte, musste sie sich noch mit einem Eiskaffee stärken. Leider war wohl die dazu verwendete Schlagsahne nicht die Frischeste gewesen. Nachdem wir noch das auf dem Kopf stehende Haus der Hexe Watelinde besichtigt hatten, machten wir uns noch einmal auf nach Quedlinburg, wo ich noch die St.-Wiperti-Kirche in Augenschein nehmen wollte. |

|

|

Die Stiftskirche St.

Cyriakus in Gernrode mit dem romanischen Kreuzgang |

||

|

|

|

Blick vom Hexentanzplatz

ins Bodetal |

Watelinde und ich |

Watelindes Hexenhaus |

|

|

|

St. Wiperti in Quedlinburg |

Flügelaltar in

St. Wiperti |

Das schlichte Innere

der Wipertikirche |

Diese fanden wir auch

nach kurzer Irrfahrt dank der Auskunftsfreudigkeit freundlicher

Passanten. Sie steht inmitten des ältesten Friedhofs außerhalb

der Mauern der Stadt Quedlinburg, der besonders

durch seine in mehreren Etagen übereinander gelegenen Gruftanlagen

mein Interesse auf sich zog. In ottonischer Zeit gehörte

sie zu einem am Fuß des Schlossberges gelegenen Königshof.

König Otto I. übertrug diesen Hof 961 der Äbtissin

des Damenstifts Quedlinburg unter der Bedingung, dort ein Kanonikerstift

mit mindestens 12 Kanonikern zu unterhalten. Um diese Zeit entstand

wohl die Wipertikirche als steinerne Pfeilerbasilika. Da die Kirche

1816 in eine Scheune verwandelt wurde, hat sich von der Innenausstattung

wenig erhalten. Der im nördlichen Seitenschiff ausgestellte

Marienaltar – ein spätgotischer Schnitzaltar aus dem

Jahr 1485 – stand ursprünglich in der Quedlinburger

St. Ägidienkirche. Das in das Langhaus führende romanische

Marienportal wurde von der ehemaligen Marienkirche auf dem Münzenberg

hierher übertragen. Das Besondere von St. Wiperti ist die

Krypta unter dem Chorraum. Sie wurde um 1000 in die damals wohl

schon ein halbes Jahrhundert bestehende Kirche eingebaut und ist

als Hallenumgangsraum konzipiert. Am Ende des von 5 zierlichen

Säulen abgeschlossenen Zentralraumes steht ein steinerner

Altartisch mit einer großen, viereckigen und ehemals verschließbaren

Reliquiennische. An der darüber liegenden Gewölbekuppel

konnten Reste von Wandmalereien gesichert werden. Der darum herum

führende Umgang wird durch Arkadenbögen vom Zentralraum

getrennt, die auf 4 Pfeilern und 4 Säulen ruhen. An der Außenseite

verfügt der Umgang über 7 rundbogige Wandnischen. Nachdem ich auch noch die interessanten Grüfte auf dem Friedhof von St. Wiperti einer kurzen Betrachtung unterzogen hatte, ging ich zurück zum Auto, wo Mutter schon wieder eine knappe Stunde geduldig auf mich gewartet hatte. Nun waren wir hungrig und fuhren wieder zum Griechen nach Thale. |

|

||

Gotischer Flügelaltar

in der Wipertikirche |

|||

|

|||

Im Zentralraum der

Krypta in St. Wiperti |

|||

|

|

|

|

Im Umgang der Krypta

von St. Wiperti |

Das Marienportal

von St. Wiperti |

Schloss Quedlinburg

als Modell im Miniaturenpark "Kleiner Harz" |

|

Freitag, 16. SeptemberEs ist schon erstaunlich, wie genau heutzutage die Wettervorhersagen

sind. Gestern herrschte noch herrlichster Sonnenschein; als ich

jedoch heute beim Aufwachen aus dem Fenster schaute, blickte ich

auf einen grau verschleierten Himmel und auch der Harz hüllte

seine grünen Häupter den ganzen Tag in grauen Dunst.

Heute war Wernigerode das Ziel des Tages. Eine

knappe Dreiviertelstunde fuhren wir von Bad Suderode auf der vierspurig

ausgebauten Bundesstraße B 4 dort hin. Die erste Attraktion

des Tages war der „Kleine Harz“ im Bürgerpark.

In einer mit Hügeln und Pflanzen verschiedener Art gestalteten

Gartenlandschaft werden über 60 Sehenswürdigkeiten des

Harzes im Maßstab 1:25 dem Besucher präsentiert. Burgen,

Schlösser und Fachwerkhäuser, aber auch den Brockengipfel

kann man auf dem Spaziergang durch den im Zuge der Landesgartenschau

2006 angelegten Park Revue passieren lassen. Dazwischen immer

wieder Stelen, die auf Knopfdruck touristische und historische

Informationen hören lassen, und Modelleisenbahnen, die sich

entweder durch Knopfdruck oder per Handkurbeln bewegen lassen.

Auch an Spielgeräten für Kinder wurde nicht gespart. |

|

||

Schloss Wernigerode

als Modell im Miniaturenpark "Kleiner Harz" |

|||

|

|||

Auf dem Marktplatz

von Wernigerode |

|||

|

|

|

|

Das Rathaus

und der Wohltäterbrunnen in Wernigerode |

Zimmermeister Thomas

Hilleborch am Wernigeroder Rathaus |

Die Sylvestrikirche

in Wernigerode |

|

Vom Rathaus aus ist es nicht weit zur

Sylvestrikirche, die von den schönen Fachwerkhäuschen

des Oberpfarrkirchhofs umgeben ist. Auch diese Kirche geht auf

einen romanischen Bau des 13. Jahrhunderts zurück, erhielt

sein heutiges Aussehen jedoch im Zuge einer Umgestaltung im neugotischen

Stil im 19. Jahrhundert. Die wichtigsten Einrichtungsgegenstände

sind ein großer spätgotischer Flügelaltar im gerade

abschließenden und mit drei großen Spitzbogenfenstern

versehenen Hauptchor der Kirche, ein weiterer spätgotischer

Schnitzaltar im südlichen Kreuzarm der Basilika und ein ausdrucksvolles

Haupt des gekreuzigten Christus an einem Pfeiler des Langhauses.

Erwähnenswert sind auch drei gewirkte mittelalterliche Bildteppiche,

die im südlichen Querhausarm aufbewahrt werden. Besonders

hat es mir aber ein großer, mit Schnitzereien versehener

Sakristeischrank aus dem 13. Jahrhundert angetan; eines der ältesten

Möbelstücke, die ich bisher gesehen habe. |

|

||

Das Innere der Sylvestrikirche |

|||

|

|||

Ausschnitt aus dem

Hauptaltar der Sylvestrikirche |

|||

|

|

|

|

Epitaph

in der Sylvestrikirche |

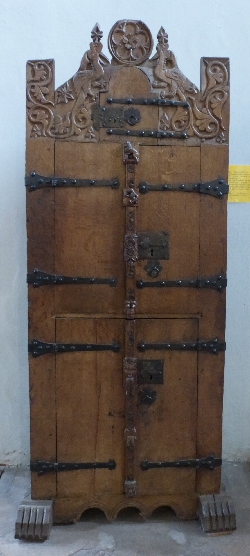

Sakristeischrank aus

dem 13. Jahrhundert |

Christushaupt in der

Sylvestrikirche |

|

Vorbei an der Orangerie im Lustgarten,

in dem heute das Landesarchiv untergebracht ist, und am fürstlichen

Marstall mit Reithalle – beides repräsentative Ziegelbauten

– ging es bald steil bergauf durch den bewaldeten Schlossberg.

Nach etwa 15 Minuten Fahrt waren wir vor dem Schlosstor angekommen.

Nun ging es noch über eine Reihe von Treppen und durch einen

dunklen Gang hinauf zur Schlossterasse in den dortigen Biergarten.

Der Himmel war zwar wolkenverhangen und die umliegenden Berge

von grauem Dunst verschleiert, doch regnete es nicht. So setzten

wir uns im Freien an einen Tisch und Mutter bestellte sich einen

Eisbecher. Ich labte mich an einem KiBa und stieg dann die letzten

paar Treppen hoch zur bastionsförmigen Großen Schlossterasse,

von wo aus die Kasse und dann – durch das Hauptportal im

„Fahnenturm“ – das Schloss zu betreten ist.

Harald Stark, September 2016 |

|

||

Tor zur Auffahrt zum

Schloss Wernigerode |

|||

|

|

|

|

Schloss

Wernigerode von der Großen Schlossterasse aus |

Fachwerkbau im Innenhof

des Schlosses |

Blick in den Innenhof

des Schlosses |

|